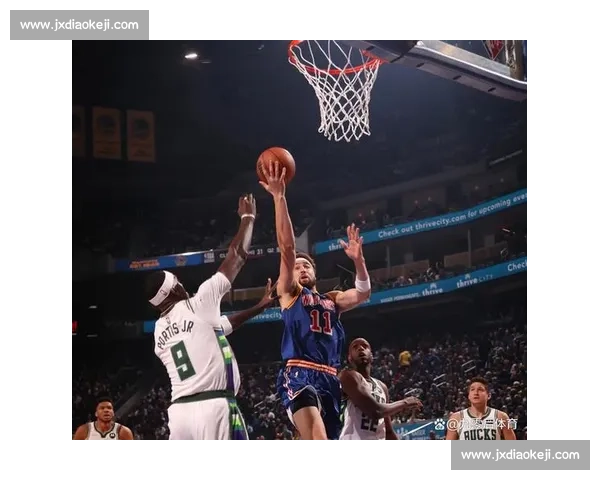

еҪ“第еҚҒдә”еұҠе…Ёиҝҗдјҡз”·еӯҗ 25 зұіжүӢжһӘйҖҹе°„еҶіиөӣзҡ„еҗҢеҲҶеҠ иөӣиҝӣе…ҘжңҖеҗҺдёҖз§’пјҢе№ҝе·һе°„еҮ»йҰҶзҡ„ж¬ўе‘јеЈ°жөӘеҮ д№ҺиҰҒжҺҖзҝ»еңәйҰҶйЎ¶жЈҡгҖӮ20 еІҒзҡ„зҰҸе»әе°Ҹе°ҶиӢҸиҝһеҚҡеҮЎеҚҙеңЁзһ„еҮҶй•ңйҮҢзңӢеҲ°дәҶдёҖзүҮ вҖңеҜӮйқҷвҖқвҖ”вҖ” д»–зЁізЁіжүЈеҠЁжүіжңәпјҢ5 еҸ‘ 4 дёӯзҡ„жҲҗз»©и®©и®°еҲҶзүҢжңҖз»Ҳе®ҡж јеңЁеҶ еҶӣдҪҚзҪ®гҖӮиөӣеҗҺи°ҲеҸҠиҝҷеңәжғҠеҝғеҠЁйӯ„зҡ„еҶіжҲҳпјҢд»–зҡ„еӣһзӯ”з®ҖеҚ•еҚҙйңҮж’јпјҡвҖңе°ұжҳҜеҝғж— ж—ҒйӘӣпјҢеҸӘзӣҜзқҖиҮӘе·ұзҡ„еҠЁдҪңгҖӮвҖқ

иҝҷеңәиғңеҲ©жіЁе®ҡиҪҪе…ҘзҰҸе»әе°„еҮ»еҸІеҶҢгҖӮиҝҷжҳҜиҜҘзңҒе…ЁиҝҗдјҡеҺҶеҸІдёҠйҰ–жһҡжүӢжһӘйҖҹе°„йҮ‘зүҢпјҢд№ҹжҳҜж—¶йҡ” 20 е№ҙзҰҸе»әйҖүжүӢеҶҚеәҰеңЁе°„еҮ»йЎ№зӣ®зҷ»йЎ¶е…Ёиҝҗд№Ӣе·…гҖӮдҪҶжҜ”йҮ‘зүҢжӣҙд»ӨдәәеҚ°иұЎж·ұеҲ»зҡ„пјҢжҳҜиӢҸиҝһеҚҡеҮЎеңЁз»қеўғдёӯзҡ„дё“жіЁеҠӣгҖӮеҶіиөӣ常规йҳ¶ж®өпјҢд»–дёҺйҷ•иҘҝйҖүжүӢдҪ•дё–з‘ңжҲҳиҮі 40 дёӯ 35 зҡ„е№іжүӢпјҢеҠ иөӣж—¶еҜ№жүӢзҺҮе…Ҳе®ҢжҲҗе°„еҮ»пјҢзҺ°еңәи§Ӯдј—зҡ„е‘җе–ҠеЈ°и®©еңәиҫ№ж•ҷз»ғеӣўйҳҹйғҪжҚҸзҙ§дәҶжӢіеӨҙгҖӮеҸҜиӢҸиҝһеҚҡеҮЎеҚҙеҜ№иҝҷдёҖеҲҮ вҖңе……иҖідёҚй—»вҖқпјҡвҖңжҲ‘зңҹжІЎеҗ¬и§ҒжқӮйҹіпјҢж»Ўи„‘еӯҗйғҪжҳҜдёҫжһӘгҖҒзһ„еҮҶгҖҒеҮ»еҸ‘зҡ„ж ҮеҮҶеҠЁдҪңпјҢе°ұеғҸеңЁи®ӯз»ғйҰҶйҮҢдёҖж ·гҖӮвҖқ

иҝҷз§Қ вҖңиҮӘеёҰйқҷйҹіжЁЎејҸвҖқ зҡ„дё“жіЁпјҢж—©е·ІеҲ»иҝӣд»–зҡ„е°„еҮ»з”ҹж¶ҜгҖӮеӣӣдёӘжңҲеүҚзҡ„е°„еҮ»дё–з•ҢжқҜз§ҳйІҒз«ҷпјҢиӢҸиҝһеҚҡеҮЎеңЁеүҚеӣӣз»„жҺ’еҗҚеһ«еә•пјҢж·ҳжұ°йҳ¶ж®өеҚҙеҮӯеҖҹ вҖңеҸӘзңӢйқ¶еҝғдёҚзңӢжҺ’еҗҚвҖқ зҡ„е®ҡеҠӣпјҢд»ҘдёҖиҪ® 5 жһӘе…Ёдёӯзҡ„зҲҶеҸ‘и·»иә«еүҚдёүпјҢжңҖз»Ҳж‘ҳеҫ—银зүҢгҖӮжӣҙд»ӨдәәжғҠеҸ№зҡ„жҳҜдәҡй”ҰиөӣеҶіиөӣзҡ„з»ҲжһҒеҜ№еҶіпјҢеҪ“еҚ°еәҰйҖүжүӢйҳҝе°јд»ҖеңЁжңҖеҗҺдёҖз»„жү“еҮәж»ЎдёӯеҸҚи¶…пјҢиӢҸиҝһеҚҡеҮЎеңЁе…ЁеңәеұҸжҒҜдёӯе®ҢжҲҗзҹӯжҡӮи°ғж•ҙпјҢеҗҢж ·д»Ҙж»ЎдёӯжҲҗз»©й”Ғе®ҡеҶ еҶӣгҖӮдёүж¬Ўе…ій”®жҲҳеҪ№пјҢдёүз§Қз»қеўғзҝ»зӣҳпјҢдёҚеҸҳзҡ„жҳҜд»– вҖңеұҸи”Ҫе№Іжү°гҖҒй”ҡе®ҡеҠЁдҪңвҖқ зҡ„ж ёеҝғжі•еҲҷгҖӮ

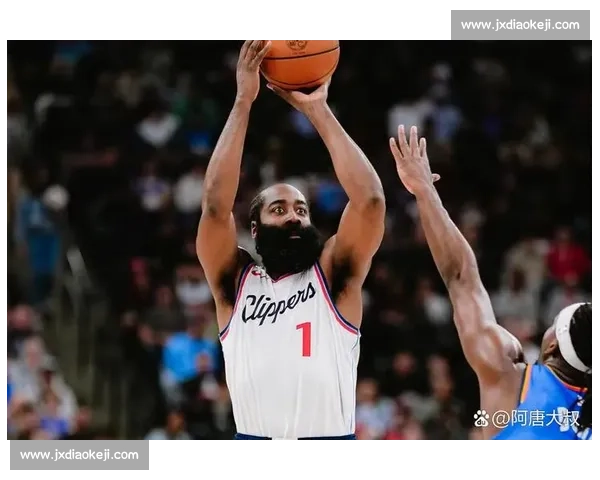

иҝҷд»Ҫдё“жіЁеҠӣиғҢеҗҺпјҢжҳҜеҚҒе№ҙзЈЁжһӘзҡ„з§Ҝж·ҖдёҺеҚғй”ӨзҷҫзӮјзҡ„еҝғзҗҶе»әи®ҫгҖӮ2015 е№ҙиҝӣе…Ҙй•ҝд№җе°‘дҪ“ж Ўж—¶пјҢ11 еІҒзҡ„иӢҸиҝһеҚҡеҮЎиҝҳеёҰзқҖеӯ©з«Ҙзҡ„жө®иәҒпјҢж•ҷз»ғдёәдәҶзЈЁзӮјд»–зҡ„жҖ§еӯҗпјҢзү№ж„ҸеўһеҠ дәҶ вҖңйқҷз«ҷдёҫжһӘвҖқ и®ӯз»ғ вҖ”вҖ” жҜҸеӨ©еҚҠе°Ҹж—¶дҝқжҢҒзһ„еҮҶе§ҝеҠҝзә№дёқдёҚеҠЁгҖӮвҖңеҲҡејҖе§ӢиғіиҶҠжҠ–еҫ—еғҸзӯӣзі пјҢзңјзқӣзӣҜзқҖеҮҶжҳҹйғҪеҸ‘иҠұпјҢвҖқ д»–жӣҫеӣһеҝҶйҒ“пјҢжӯЈжҳҜйӮЈдәӣжһҜзҮҘзҡ„ж—¶е…үпјҢи®©д»–еӯҰдјҡдәҶдёҺиҮӘе·ұзҡ„еҶ…еҝғеҜ№иҜқгҖӮиҝӣе…ҘзңҒйҳҹеҗҺпјҢеӣўйҳҹй’ҲеҜ№жҖ§и®ҫи®ЎдәҶ вҖңеҷӘйҹіе№Іжү°и®ӯз»ғвҖқпјҢеңЁи®ӯз»ғеңәж’ӯж”ҫжЁЎжӢҹи§Ӯдј—ж¬ўе‘јгҖҒеҷЁжў°зў°ж’һзҡ„йҹіж•ҲпјҢи®©д»–еңЁж··д№ұдёӯеҜ»жүҫеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„иҠӮеҘҸгҖӮ

еҶіжҲҳж—¶еҲ»зҡ„ вҖңеҝғж— ж—ҒйӘӣвҖқпјҢд»ҺжқҘдёҚжҳҜеӨ©з”ҹзҡ„еҶ·йқҷпјҢиҖҢжҳҜдёҺзҙ§еј зҡ„еӢҮж•ўеҜ№еіҷгҖӮе…ЁиҝҗдјҡеҠ иөӣеүҚпјҢиӢҸиҝһеҚҡеҮЎиғҪжё…жҷ°ж„ҹи§үеҲ° вҖңи…ҝе’ҢжүӢйғҪеңЁжҠ–вҖқпјҢдҪҶд»–жІЎжңүиў«з”ҹзҗҶеҸҚеә”еҮ»жәғпјҢиҖҢжҳҜй»ҳеҝөи®ӯз»ғж—¶зҡ„еҸЈиҜҖпјҡвҖңдёҚжғіз»“жһңпјҢеҸӘжғіиҝҮзЁӢпјӣдёҚжғіеҜ№жүӢпјҢеҸӘзңӢеҠЁдҪңгҖӮвҖқ иҝҷз§ҚиҮӘжҲ‘жҡ—зӨә并йқһз©әжғіпјҢиҖҢжҳҜе»әз«ӢеңЁжҜҸеӨ©дёҠеҚғж¬ЎеҮ»еҸ‘и®ӯз»ғзҡ„иӮҢиӮүи®°еҝҶд№ӢдёҠгҖӮж•°жҚ®дёҚдјҡиҜҙи°ҺпјҢд»–еңЁеҶіиөӣдёӯзҡ„е№іеқҮе°„еҮ»ж—¶й—ҙд»… 0.15 з§’пјҢжҜ”еҜ№жүӢеҝ«еҮәиҝ‘дёүеҲҶд№ӢдёҖпјҢиҝҷз§Қ вҖңеҝ«еҮҶзЁівҖқ зҡ„иғҢеҗҺпјҢжҳҜдё“жіЁеӮ¬з”ҹзҡ„з”ҹзҗҶдёҺеҝғзҗҶеҸҢйҮҚдјҳеҠҝгҖӮ

еңЁе°„еҮ»иҝҷдёӘ вҖңеӯӨзӢ¬зҡ„з«һжҠҖйЎ№зӣ®вҖқ дёӯпјҢиӢҸиҝһеҚҡеҮЎзҡ„дё“жіЁйҮҢе§Ӣз»Ҳи—ҸзқҖеӣўйҳҹзҡ„жё©еәҰгҖӮеӨәеҶ еҗҺд»–еҸҚеӨҚејәи°ғпјҡвҖңжҳЁеӨ©ж··еҗҲеӣўдҪ“жӢҝ银зүҢпјҢд»ҠеӨ©дёӘдәәеӨәйҮ‘пјҢйғҪжҳҜеӣўйҳҹзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮвҖқ ж•ҷз»ғеӣўйҳҹиөӣеүҚеҲ¶е®ҡзҡ„ вҖңеҲҶж®өзӣ®ж Үжі•вҖқпјҢи®©д»–жҠҠз»ҲжһҒеҶ еҶӣжӢҶи§Јдёә вҖңжү“еҘҪжҜҸдёҖз»„гҖҒзһ„еҮҶжҜҸдёҖеҸ‘вҖқ зҡ„е°Ҹд»»еҠЎпјҢиҝҷз§Қз»“жһ„еҢ–зҡ„жҢҮеҜјпјҢжҲҗдёәд»–дё“жіЁеҪ“дёӢзҡ„йҮҚиҰҒж”Ҝж’‘гҖӮиҖҢеҚҒеҮ е№ҙеҰӮдёҖж—Ҙзҡ„и®ӯз»ғдёӯпјҢйҳҹеҸӢзҡ„йҷӘдјҙгҖҒж•ҷз»ғзҡ„зӮ№жӢЁпјҢжӣҙи®©д»–еңЁзҙ§еј ж—¶жҖ»иғҪжүҫеҲ°еҝғзҒөзҡ„й”ҡзӮ№гҖӮ

иҝҷжһҡжІүз”ёз”ёзҡ„йҮ‘зүҢпјҢжҳҜеҜ№еҚҒе№ҙеқҡжҢҒзҡ„жңҖеҘҪеӣһжҠҘпјҢжӣҙжҳҜе№ҙиҪ»дёҖд»ЈиҝҗеҠЁе‘ҳеҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„з”ҹеҠЁжіЁи„ҡгҖӮеҪ“иў«й—®еҸҠз»ҷиҮӘе·ұжңҖеҗҺдёҖиҪ®иЎЁзҺ°жү“еҲҶж—¶пјҢиӢҸиҝһеҚҡеҮЎжҜ«дёҚзҠ№иұ«ең°з»ҷеҮә 10 еҲҶгҖӮиҝҷд»Ҫж»ЎеҲҶиғҢеҗҺпјҢжҳҜи¶…и¶Ҡе№ҙйҫ„зҡ„жҲҗзҶҹпјҢжҳҜ вҖңеҝғж— ж—ҒйӘӣвҖқ зҡ„дҝ®иЎҢпјҢжӣҙжҳҜдёӯеӣҪе°„еҮ»ж–°з”ҹд»Ј вҖңж•ўжү“зЎ¬д»—гҖҒиғҪжү“зЎ¬д»—вҖқ зҡ„зІҫзҘһзј©еҪұгҖӮжӯЈеҰӮд»–жүҖиҜҙпјҡвҖңе°„еҮ»ж•ҷдјҡжҲ‘зҡ„дёҚд»…жҳҜзІҫеҮҶпјҢжӣҙжҳҜеңЁе–§еҡЈдёӯе®ҲдҪҸеҶ…еҝғзҡ„иғҪеҠӣгҖӮвҖқ

星空娱乐,星空娱乐,星空娱乐,星空娱乐жңӘжқҘзҡ„иөӣеңәдёҠпјҢиҝҷдҪҚ 20 еІҒзҡ„е°Ҹе°ҶжҲ–и®ёиҝҳдјҡйҒҮеҲ°жӣҙеӨҡжғҠеҝғеҠЁйӯ„зҡ„еҶіжҲҳпјҢдҪҶеҸӘиҰҒйӮЈд»Ҫ вҖңдәҺж— еЈ°еӨ„еҗ¬жғҠйӣ·вҖқ зҡ„дё“жіЁиҝҳеңЁпјҢеұһдәҺд»–зҡ„йҮ‘зүҢж•…дәӢе°ұдёҚдјҡиҗҪ幕гҖӮ